「ミニミニコンサートをするので、見に来てください!」とアナウンスがあったので、業間の時間に全校が音楽室に集まりました。1・2年生がミニミニコンサートを開くというのです。

フォークダンスの曲として知られる“しろくまのジェンカ”で、コンサートは開演しました。

次に、童謡“かえるの合唱”の演奏です。鍵盤ハーモニカで息をそろえて演奏しました。

続いては、手遊び歌“こいぬのBINGO”の披露です。聴いている3~6年生も1・2年生に合わせて手拍子を叩きます。

“汽車は走る”も演奏しました。鍵盤や鉄琴、大太鼓を上手に演奏していました。

コンサートの締めは、“ぴょんぴょこロックンロール”。飛び跳ねたり、全身をフリフリしたり、ノリノリで元気な踊りでした。音楽が大好きな1・2年生のかわいらしく楽しげな姿が印象的でした。見ているこちらもほっこりした気持ちになり、楽しかったです。

西谷小学校の特徴的な活動である「緑の活動」。この活動を進める上で中心的な役割を果たすのが、“西谷緑の少年隊”です。年度末が近づき、今年度の緑の少年隊活動も一旦の区切りが付きます。全校で行う最後の活動として、昼休みに竹炭のラッピング作業に取り組みました。

今日までに、3年生以上が竹炭の選別や竹炭の説明書・巾着袋などの作製を分担してきました。体育館でキラリン班ごとに分かれてラッピング作業を進めました。

全部で160個ほどラッピングができました。後ほど家に持ち帰ったり、地域に配ったりする予定です。

ラッピング作業後には、緑の少年隊退隊式を行いました。今年度行ってきた緑の活動を、活動の記録写真と共に振り返りました。花・サツマイモ栽培や水やり、草引き、田植え・稲刈り、竹炭作り、シイタケ植菌など、いろいろな活動をしてきました。来年度も全校で積極的に取り組み、緑いっぱいの西谷小学校にしたいと思います。

昨日5日(日)、東温市消防出初式が行われました。本校の少年消防クラブの功績が認められて、優良団体として愛媛県消防協会長表彰を受賞しました。

これからも防災意識を高め、積極的に防災活動に努めていきたいと思います。

地域の方2名が午後来られ、ブランコ周辺の草引きをしてくださいました。というのも、「卒業式が近づいてきているので、学校の環境をきれいにしたい」との申し出があったのです。

2時間ほども作業をされ、一輪車がいっぱいになるほど草が山積みに。

普段なかなか掃除ができない場所だったブランコ周辺をとてもきれいにしていただきました。子どものため、学校のためを思って御尽力いただくのが大変ありがたいことですし、とてもうれしいことです。本当にありがとうございました。

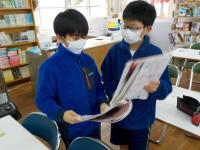

2校時に5・6年教室で国語科の研究授業が行われました。5・6年生教室では、日頃から複式形態で国語の学習を進めています。

5年生は「大造じいさんとガン」の、場面3に関する学習。それまでの場面ではガンの頭領・残雪を捕まえようとしていた大造じいさん。しかし、この場面3では残雪に対する気持ち、そして、行動が大きく変わります。大造じいさんにとって、残雪はどのような存在なのか、グループでの話し合い活動を通して考えを深めました。

一方、6年生は「海の命」の学習。瀬の主の様子を教科書の記述から読み取るとともに、主人公の太一は、なぜ追い求めてきた瀬の主を打たなかったのか、太一にとって瀬の主はどんな存在だったのかを考えました。最後には、題名「海の命」は何を表しているのかについて、考えをまとめました。

どちらの学年も、複式形態の中で自分たちで学習を進め、学び合うことができました。

卒業まで残り1ヶ月を切った今日、午後から川内中学校で6年生を対象に新入生説明会が開催されました。

生徒会の皆さんや先生方から中学校生活についてお話があったり、授業見学をしたりしました。最後には希望者を対象に部活動見学も行われました。中学生になる心構えができたのではないでしょうか。

縄跳びフェスティバルの後、今年度最後の家庭教育学級を開催しました。「福祉体験学習」“パラ陸上から学ぶ”と題して、公認パラ陸上指導員として、パラ陸上競技の伴走者を務めておられる方に御講演、実技演習をしていただきました。

お話では、「障がいのある方と関わるときには、本人に障がいがあるのではなく、その人との間(関わり方)に障がいがあるという意識で接している。その障がいを取り除いていけば障がいにはならない。」という言葉がありました。また、実技演習では、アイマスクを着用して平地や階段の上り下りをする視覚障がいの疑似体験もしました。視覚に障がいのある方にとって、付き添う方の適切なサポートが欠かせません。

お話や実技演習を通して、普段の生活から相手のことを理解し、相手の立場に立って行動しようと努める姿勢が大事だということがよく分かりました。

お忙しい中にもかかわらず、御講演いただいた講師の方、御参加いただいた保護者の方々、ありがとうございました。

朝の時間に、お話ウーフさんによる読み聞かせがありました。

1冊目は、インドに伝わる昔話である『にげろ!にげろ?』です。心配性の野ウサギが昼寝をしていると、何やら爆発音が聞こえました。「世界がこわれはじめた!」ーそう思った野ウサギは、一目散に逃げ出します。次々に出会う動物たちも「たいへん!世界がこわれはじめた!」と、パニックになり大騒動に発展。勘違いからみんなを巻き込んだてんやわんやの展開は面白かったです。

2冊目は『くだもの なんだ』です。果物の断面など、普段あまり見ない角度からのシルエットを見て、「これなんだ?」と問いかけてくる絵本です。「あれとあれのどっちかかな?」「あれにも似ているけど...。」と、ちょっと難しいシルエットもあって楽しかったです。

お話ウーフさん、読み聞かせありがとうございました。

6校時、4年生以上はクラブ活動をしました。今回の内容は木工キットを使った工作です。

以前実施したアンケートで、本立てかウッドボックスのどちらかを作るように決めていました。自分が希望した作品を、説明書を確認しながら作り始めました。

釘が斜めに突き抜けたり、曲がったりするなど、悪戦苦闘。金槌の叩き方や力加減など、いろいろ経験する必要があるなと感じました。

この時間内に完成した作品がいくつもありました。まだの人は明後日以降に続きをします。完成した作品は、家に持ち帰って有効に活用してほしいと思います。

いよいよ明日、3年生以上で竹炭作りをします。今朝の朝ボラの時間では、前日最後の準備をしました。

3・4年生は燃やすために必要な薪の仕分けを担当しました。これまでの朝ボラで、廃材などを切ったり割ったりして作り出した薪は無数にあります。これらを、決まった数だけ各グループに配分するために、キャリーに分けました。

5・6年生は、穴掘りを担当しました。当日は、竹を敷き詰めたペール缶を3分の1程度土中に埋めた状態で着火させます。薪をくべるスペースとペール缶を埋めるスペースを確保して、シャベルで掘りました。

準備が完了し、天気もよさそうなので、予定通り竹炭作りができそうです。

5校時の中・高学年の授業の様子を御紹介します。3・4年生は、社会科の学習です。3年生は、兵庫県明石市を例に、少子化が進む中での都市の発展について考えました。4年生は、愛媛県愛南町の商業や漁業などについて、副教材を活用しながら学習を進めました。

5・6年生は図工科「未来のわたし」の学習です。紙粘土を使って、これまでに未来の自分の姿を想像して作品作りを進めてきました。今回は、仕上げの時間で、背景などまだ仕上がっていない部分を作ったり、作品ラベルを書いたりしました。

最後の写真は、低学年児童が下校しているときに撮影したものです。いつもより人数が多く、わいわい賑やかに話しながら帰りました。今週は竹炭作りや遠足など、いろいろな行事があるので、体調を崩さず元気よくいきましょう!

来週、総合的な学習の時間で竹炭作りをします。これまでに必要な竹を割ったり、薪を調達してきたりしました。竹炭作りが完了した後には、竹炭を専用の巾着袋や説明書などと共にラッピングをする予定です。

高学年では、ラッピングする際に添える説明書やシール、巾着袋作りを始めました。昨年度のものを参考に、西谷らしさが伝わるような内容を心掛けてています。

庭園にあるしいたけの原木に、食べ頃なしいたけがいくつも生えてきました。

庭園にあるしいたけの原木に、食べ頃なしいたけがいくつも生えてきました。

今日は6年生が収穫をしました。大きさの好みがあるようで、比較的小さめのしいたけを持って帰ることにしました。原木しいたけはとても美味しいですよ。味わっていただいてください。

午後からは家庭教育学級が開催されました。日頃フラワーリースを作っていらっしゃる保護者の方を講師に、参加者でフラワーリースを作りました。

作り方を説明していただいた後、まずはリース台に取り付ける飾り作りを始めました。飾り付けに使う素材は、ユーカリなどの植物の葉や花などです。これらのほとんどは東温市で採れるものなのだそうです。保護者の方々は自分好みの葉や花を選んで思い思いの飾りを作っていました。

どの方も、とても素敵なフラワーリースが仕上がりました。是非お家で飾っていただきたいです。また、参加者同士で相談しながら作成したり、完成した作品をみんなで鑑賞し合ったりし、さらに交流を深めることができました。

指導してくださった講師の方、計画を立ててくださった家庭教育部の保護者の方々のおかげで、充実した家庭教育学級となりました。ありがとうございました。

2月6日(月)

3時間目に、学校保健委員会を行いました。

まず始めに、保健・給食委員会の児童が「元気モリモリ心の貯金」のことや、委員会活動の時間に話し合ったことなどを発表しました。

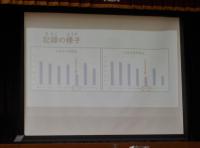

他の項目と比較しても、年間通して早寝ができていないという結果があり、「寝不足だとどんな影響があるか」について3項目にまとめたものを伝えました。

その後、睡眠の大切さについて話を聞いた後、キラリン班ごとに分かれて、「早寝をするためにはどうすればいいか」について、意見を出し合いました。中には、1年間記録をしてきた自分の冊子を参考に、考えていた児童もいました。

各班で考えた意見は、ロイロノートで全体に共有しました。

「ゲームをする時間を決めて、寝る1時間前にはやめる」

「することを先にしてから、やりたいことをやる」などの意見が出ました。

話し合いの様子を見ていると、テレビやゲーム、YouTubeなどの使い方に関する意見が多かったようです。

最後に、東温市健康推進課から来てくださった保健師の方から、学校の取組や睡眠についてお話をいただきました。

「質のよい睡眠のためには、寝る前のテレビやゲームは控え、光を浴びないようにすることが大切。」

「今日話し合ったことをぜひ家族にも伝えて、取組を広げてほしい。」

など、専門的な立場から分かりやすく、また、学校の取組をさらに深めるためのお話をしていただきました。

感想では、「睡眠の大切さがよくわかった。」「子どもが早く寝られるよう、親としても声掛けをしたい。」などがありました。

今日の学校保健委員会をきっかけに、睡眠や生活習慣について、おうちでも話し合ってみてください。

本日は御参加いただき、ありがとうございました。

前回の時間では興味のある年中行事を英語で紹介しました。今日も別の行事について同じように、行事の内容や行事をしたときの気持ちなどを考えて、グループ内で発表し合いました。友達に紹介し合うことに慣れ親しみました。

1・2年生も縄跳び練習に励んでいます。2校時に体育館を覗くと、なわとびリレーの練習をしていました。今月末に開催される縄跳びフェスティバルの1種目である“なわとびリレー”は、決められた跳び方を1人が50回跳んでつなぐリレーのことです。

リレーの他にも、縄をリズムよく跳びながら先のコーンまで走ってくる練習もしていました。どんどん練習を重ねて上達を目指しています!

5校時、5年生は外国語学習の時間でした。2学期までは、授業の始まりに月日や天気などを答えていました。この3学期からは、これまでに学習した知識を生かして、サイコロを振って出た面に書かれている質問に答えるように変わっています。

さて、今日はそれぞれ自分が興味のある年中行事(七夕・お正月・大晦日・クリスマス・ひな祭り・ハロウィンなど)をペアや全体の場で友達に紹介しました。その行事ではどんなことをするのか、季節、食べるもの、その時の気持ちなどを英語で話しました。みなさんはどんな年中行事が好きですか?

5年生は社会科で「情報を生かす産業」の学習をしてきました。昨日は産業において、どのように情報が活用されているのか、調べたことを学習アプリ“ロイロノート”を使って発表しました。

写真や図などを織り交ぜながら、分かりやすく発表できていました。パソコンやロイロノートの使い方がどんどん上手になっています。

だいぶ雪が解けていた昨日から一晩経ち、西谷の道路や敷地は真っ白。どうやら夜中か朝方に雪が降ったようです。昨日ほどではないものの、寒さは相変わらずです。

業間になると、早速子どもたちが運動場に出てきて雪遊びをしていました。“子どもは風の子”とはまさにこのこと。元気いっぱいでした。

暴風雪警報が昨夜解除され、今日は通常通り授業を行います。昨日の降雪により地面は真っ白ですが、2学期終業式の日ほど雪は積もってはいません。

しかし、一晩中気温が0℃を下回っていたため、外は至る所凍っています。融雪剤を撒いて安全確保に努めています。

今日1月24日から1週間の間は「全国学校給食週間」と定められています。学校給食は明治22年に山形県の小学校でおにぎりや焼き魚、お漬物を用意して子どもたちに食べさせたのが始まりです。その後、第二次世界大戦による中断を経て、昭和21年12月24日から給食は再開しました。

今日の給食のメニューは、香り米ごはん、牛乳、野菜たっぷりスープ、鯛のマヨネーズ焼き、大根サラダでした。東温市の給食は東温市産や愛媛県産などを多く使った、地産地消を心がけたメニューが多いのでとても美味しいです。

さて、午前中に中予や南予を中心に暴風雪警報が発令されました。そのため、給食を食べた後、本校では子どもたちを下校させています。急な連絡にもかかわらずお迎えいただいた保護者の方々ありがとうございました。

西谷では昼前から今に至るまで雪が降り続いており、運動場もモーリーも花壇も雪で覆われ始めました。雪による被害が想定されますので十分お気を付けください。

朝の時間、1~3年生を対象にお話ウーフさんによる読み聞かせがありました。節分や冬に関する絵本を紹介していただきました。

1冊目は『かえるをのんだととさん』

お腹が痛くなったととさんがお寺の和尚さんに相談したところ、「腹の中に虫がいるせいだ。蛙を飲むといいぞ。」と言われます。言われたとおり蛙を飲み込むと、蛙が腹の虫を食べたので調子が良くなったのですが、しばらくすると蛙がお腹の中を歩くので気持ち悪くなります。そこで今度は蛙を食べる蛇を飲み込むのです...。新潟県の「まわりもちの運命」という昔話が元になっている絵本でした。

2冊目は『おふくさんのおふくわけ』

栗ご飯に、お豆、きのこ汁など、秋の味覚を楽しめる食事を囲んで、みんなで食事の真っ最中。そこに現れたのが、鬼です。「おれにも くわせろ!」と言うのですが、残っているお料理はお豆と芋だけ。豆は苦手な鬼のためにおふさんたちはあれこれ思考します。鬼とおふくさんたちとの間で繰り返されるやりとりが面白かったです。

3冊目は『おかしなゆき ふしぎなこおり』

冬のいろいろな場面の写真をまとめた写真絵本です。雪や氷のおかしな、不思議な形がたくさんあって楽しかったです。

2校時、3~6年生は体育学習の時間。今日は長縄を跳ぶこととボールを使った動きを組み合わせる活動をしました。

2人で向かい合ってキャッチボールをする、ドリブルをする、ボールを頭上に投げてキャッチする、足の周りでボール回しするなど、自分で考えたりグループで相談したりして挑戦しました。人数やボールの種類、跳び方などを変えると、いろいろな動きにつなげられますね。

来月開催する縄跳びフェスティバルに向けて、今週から縄跳びの練習期間が始まりました。業間や昼休みに体育館を開放し、縄跳び練習ができるようにしています。

縄跳びフェスティバルでは、学年ごとに技を競い合ったり、縦割り班対抗で技のリレーをしたりします。大会まで1ヶ月ほどあるので、それまでに練習を重ねて技を磨いていきましょう!

清々しい青空が広がる下、3学期始業日を迎えました。子どもたちの明るい声が久しぶりに聞かれ、充実した冬休みを過ごしたことが伺いしれます。

始業式では、2年生と6年生の代表児童2名が冬休みの思い出と3学期のめあてを発表しました。2年生児童は、休み期間中に縄跳びの練習や家の大掃除を頑張ったそうです。3学期は二重跳びや算数の計算をもっと早くできるように頑張りたいと決意を述べました。

6年生児童は、家族恒例の凧揚げを楽しんだことやオムライスやチャーハンなどの料理に挑戦したことが思い出に残ったそうです。3学期は、縄跳びフェスティバルで自己記録更新を目指して練習に励むなど、小学校生活最後の3ヶ月を一日一日大切に過ごしたいと発表しました。

校長先生からは、「体を鍛えて毎日元気に過ごしましょう。」「学年のまとめをしっかりして、次の学年への準備をしましょう。」とお話がありました。

始業式後には表彰伝達が行われ、読書感想画コンクールで入選を果たした児童が校長先生から賞状をいただきました。たくさんの児童が表彰を受けました。これを励みにこれからも活躍してほしいと思います。

その後の通学班別児童会では、冬休みの過ごし方の反省や、3学期の登校の仕方について確認をしました。安全に過ごすことができるように、気を付けたいですね。

さて、今学期は転入生を1名迎え、全校児童30名でスタートします。いろいろな活動や行事に一生懸命取り組み、よい締めくくりができるような3学期にしていきましょう。

新年明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします!

森の魚“モーリー”の周りでは、つぼみを付けた花が増えたり、セラスチュームやキンセンカ、クリサンセマムのように、すでに幾つか開花し始めた花もあります。

さて、今年も本ホームページを通して本校の教育活動の様子を発信してまいります。お時間がありますときに是非御覧ください。皆様の御健康と御多幸をお祈り申し上げます。

今日の5時間目、4年生は2学期最後の外国語の授業でした。

前回の授業で、店員役と買い物に来た客の役に分かれて、英語の会話の仕方を学習し、それぞれが購入した食材を使ってオリジナルのピザを作っていました。まず、今日はそのピザをみんなに紹介しました。

次に今回は、タブレットPCを使って、前回と同じように買い物を行い、オリジナルのパフェを作りました。

カラフルでおいしそうなものや、冬限定のもの、とても高価なものなど、それぞれが工夫したパフェのネーミングや盛り付けを考えて紹介し、みんなで楽しみながら、外国語活動に意欲的に取り組むことができました。

昼休みに全校遊びをしました。以前全校で遊んだことのある“バナナ鬼”をすることにしました。鬼にタッチされると、逃げ役はバナナの形のように両手を頭上に合わせます。仲間の逃げ役がタッチしてくれたら片手を降ろし、もう1回別の仲間がタッチしてくれたら両手を降ろし逃げられるのです。

2回戦行い、1回戦は教員も鬼になって行いました。短い時間でも運動量が多く、ハードな遊びでした。2学期の全校遊びは、これで終わりです。3学期も全校で遊ぶ機会を設けていきたいと思います。

5校時に、5・6年生を対象に租税教室が開かれました。東温市財政課の職員の方にお越しいただき、税金について教えていただきました。

税金には50ほどの種類があるそうで、所得税や消費税など、私たちの身の回りにも存在する税金はいろいろあります。もし、これらの税金がなければ、どんな世の中になるのでしょうか?そのことを説明したDVDを鑑賞すると、税金をなくせば、消防や福祉など様々な公共サービスが無償で受けられなくなり、とても不便な生活になることが分かりました。

また、西谷小学校の学校規模で1~6年生までの6年間に係るお金は1億円以上もするそうです。財政課の方が1億円の重さがあるアタックケースを持ってこられていて、子どもたちも持たせてもらいました。かなり重かったようで、お金の重みを感じました。

租税教室を通して、税金は社会のみんなが安心・安全に暮らせるために必要なものであることがよく分かりました。

えひめ防災週間(12月17日~23日)にあわせて、地震発生時の安全確保行動の確認や防災意識の向上を図るため、県下一斉に「シェイクアウトえひめ(県民総ぐるみ地震防災訓練)」を実施することになっています。早速、本日11:00に訓練が実施されました。

“低く”、“頭を守り”、“動かない”の安全確保行動を練習ができました。地震はいつ起こるか分からない自然災害なので、いつでも安全確保行動ができる意識を常に持ちたいですね。

普段、5・6年生は別々に外国語科の学習をしていますが、今日は一緒に活動し、3つのゲームをしました。

最初は、数を取り扱ったゲーム。1人ずつ「ワン」「ツー」「スリー」...と発音していき、「ファイブ」や「テン」のような5の倍数の時だけ発音せずに“パス”しなければいけないというルールです。リズムに乗れなくてもアウトになってしまうので、テンポのよさも大事なゲームで早速盛り上がりました。

続いてのゲームは、先生が思い浮かべた英単語のアルファベットを、チーム対抗で当てるゲーム。1人ずつ、これはと思ったアルファベットを発音して探っていきます。だんだん言い当てられるようになると、ある英単語が浮かび上がるので、先に当てたチームが勝ちです。

最後のゲームは、チーム対抗英単語しりとり。一見難しそうでしたが、迷ったときは、チームの友達に相談してもよいルールになっていて、次々にしりとりが進み、白熱しました。

ゲームを通して英語にたくさん触れることができ、とても楽しい活動になりました。

12月16日(金)

3・4年生はブックトークの活動をしました。

外部講師の先生をお招きして、いろいろな種類の本を紹介していただきました。

あらすじを聞いて、子どもたちは本を読んでみたいという思いを強めました。

冬休みは夏休みに比べると短いですが、年の瀬に読書に親しむのもよいと思います。

今日の3時間目に、らくれん食育教室を実施しました。

酪農家の方や四国乳業、愛媛県酪連の方に来ていただき、お話を聞いたり体験をしたりしました。

酪農家の方からは、たくさんのパネルや機械を見せてもらいながら、牛のことやお仕事のことを教えていただきました。

DVDを見て、工場の中の工夫や給食で飲んでいる200ml飲用牛乳ができるまでの様子の学習もしました。

その後、牛の模型を用いながら、自分の手で搾乳体験を行いました。

力加減が難しそうな場面もありましたが、アドバイスを聞きながら取り組むことができました。

商品や牛の実際の餌を見て、飲むヨーグルトの作り方を質問したり、餌のにおいを嗅いでみたりする児童もいました。

感想では、「給食で飲んでいる牛乳が、どんなふうにできているか知ることができてよかった。」

「体験が楽しかった。実際にやってみることができてよかった。」と充実した時間になった様子でした。

たくさんの人が関わってできた牛乳や乳製品を、これからも大事に味わっていただきましょう。

今朝の朝ボラでは、3年生以上は先日から始めた竹炭作りの準備の続きをしました。引き続き5・6年生は竹を適当な長さに切り分け、3・4年生はその竹を割る作業をしました。

竹を割るには、竹割り器やハンマーなどの専用工具を使います。3・4年生は初めて使いましたが、上手に竹割りができていました。

5校時、5年生は外国語の時間に値段を尋ねる表現について学習しました。

始めに10単位や100単位の値段の言い方や、How much~?という値段の尋ね方について確認しました。その後、ペアで買い物の場面を想定して、食べ物の値段を尋ね合って表現の練習をしたり、買った物を友達に紹介したりしました。

先日、朝ボラの時間に本伏せをしたシイタケのほだ木。ところで、今年始めに大分県農林水産研究指導センターがシイタケの増収方法に関する条件を発表しました。その条件とは、「シイタケ発生2週間前に、ほだ木に散水してからハンマーで10回叩くこと」です。そうすると、収穫数が約2倍になるのだそうです。

そこで、発生するシイタケを倍増させるべく、今日の朝ボラで5年生が散水をし、1・2年生が打木しました。果たして収穫数は増えるのでしょうか?たくさん収穫できることを楽しみにしています!

12月7日(水)

3・4年生が東谷小学校の3・4年生とオンラインで交流授業を行いました。

3年生は「すがたをかえる大豆」、4年生は「世界にほこる和紙」を基に、自分の好きな食べ物や、愛媛県が誇る伝統工芸品について調べてまとめたことを発表し合いました。

西谷小学校では、新たに導入された大型ディスプレイと超単焦点プロジェクタ「ワイード」を活用し、黒板にロイロノートで資料を提示しながら、大きな画面で東谷小学校の子どもたちとコミュニケーションを取ることができました。

また、新たな試みとして、ロイロノートで東谷小学校、西谷小学校合同のクラスを設定し、ロイロノート上でも子ども同士で意見交換ができるようにしました。

活動後、西谷小学校の子どもたちは、いつもよりも多種多様な意見や感想に、多くの気付きや充実感を得ている様子でした。

今後もICTを活用して、子どもたちの学びがより充実したものになるようにしたいと思います。

先週に続き、学校図書館支援活動講師の方が来校され、3校時に高学年を対象にブックトークをしていただきました。

最初にお話ししていただいたことは、「なぜ本を読むのか?」ということです。読書には語彙力が高まる、知識が身に付くなどの様々な効果があります。講師の方は「読書をするときには、筆者の考えや登場人物の心情の変化を“読み取ること”を大事にしてほしい。」と仰られていました。

続いて、クリスマスに関する本を紹介していただきました。一言にクリスマスといっても、たくさんの本がありました。講師の方の語り口調が上手で、子どもたちもじっと聞き入っていました。

ブックトークを終えて子どもたちの感想を聞いてみると、「たくさんのジャンルの本があって、もっと本が好きになりました。」「今まで知らなかった本にたくさん出会えて楽しかった。」「本当に伝えたいことを理解して読み取りたい。」など、読書への関心や意欲が高まったようでした。

図書室の内外では、講師の方によるクリスマス特集が組まれています。今日御紹介いただいた本も並んでいます。子どもたちには積極的に読んでほしいと思います。

今日は学校図書館支援活動講師の方が来校され、2校時に低学年を対象にブックトークをして頂きました。まず、本の題名についてお話がありました。本の題名には名前が含まれているものがあり、固有名詞の場合は比較的新しい本なんだそうです。

14、15冊ほどの本を紹介してもらったほか、全員が題名に名前が含まれている本を図書室内で探すこともしました。図書の本に興味がたくさん湧いたようです。

学校図書館支援活動講師の方には、ブックトーク以外にも、図書室内の環境整備に御協力頂きました。クリスマス仕様になっているので、是非図書室を覗いてほしいです。この後も、中学年や高学年を対象にブックトークをして頂く予定です。

5校時、4年生は校内研究授業を公開しました。算数科「面積」の学習で、L字型の複合図形の面積の求め方を考えました。

自力解決や全体で考えを共有する場面などでは、パワーポイントやロイロノートを活用し、図形を分割したり補完したりすることで面積が求められることを分かりやすく表すことができました。

学習のまとめについても個人個人でしっかり考えることができ、面積の求め方について理解が深まっている様子でした。ICTを効果的に活用することで、さらに考えが深まった授業でした。

2~3校時、高学年はオンラインで社会科見学をしました。九州にある自動車会社の工場について、担当者の方からの説明を聞いたり、動画を見たりしました。

広い敷地にある工場で働いている方々が昼夜2交代制で勤められていること、1日2000台近くの自動車を生産していることなどが分かりました。また、自動車を生産するまでの工程や、その過程における工夫点なども知ることができ、自動車の生産について詳しく学ぶことができました。

本日午前、学習発表会を開催しました。幼稚園と小学校の園児・児童が合奏や歌、劇を発表しました。

【器楽合奏】アフリカン・シンフォニー

東温市音楽会で演奏したアフリカン・シンフォニーを再び披露しました。息の合った演奏ができました。

【幼 稚 園】西谷幼稚園もも組学園物語

幼稚園で一番最年少の満3歳児の発表。いつも歌っている歌や、平均台や滑り台などの運動遊びを披露しました。普段の幼稚園での様子の一場面を、とても愛嬌のある笑顔ではきはき表現できました。

【幼 稚 園】金のおの 銀のおの

イソップ物語「金の斧 銀の斧」を4・5歳児が劇にしました。斧をなくした正直者が、池の女神に金の斧と銀の斧をもらいます。その様子を見た嘘つき者は、女神をだまそうとするのですが上手くいきません。素直に正直に過ごすことの大切さがよく分かる劇でした。

【幼 稚 園】パワフル パワー

4・5歳児による、4人とは思えない元気な歌声が体育館に響き渡りました。

【1・2年】「ふくしき」の楽しい国語のじかん

普段の複式授業の様子を表現する中で、「おおきなかぶ」や「くじらぐも」「お手紙」など、国語の教科書に登場する物語を劇にしました。少ない人数ながらも、互いの学年が協力し合いながら学習していく様子が分かりました。

【3・4年】「THE GON」~もしも、「ごんぎつね」の世界に福祉があったなら~

総合的な学習の時間で学んだ福祉のことを、国語科「ごんぎつね」のお話に絡めて発表しました。教科書では亡くなってしまうきつねのごんですが、3・4年生としての“生きてほしい”という願いから、内容はオリジナルの創作作品となりました。展開が面白く、会場も笑いに包まれました。

【5・6年】セロひきのゴーシュ

宮沢賢治が手がけた童話「セロ弾きのゴーシュ」を再現しました。演奏が下手な主人公のゴーシュが、いろいろな動物との交流を通して上達していきます。高学年らしく堂々と、表現豊かな表現でした。

どの演目も、これまでの練習の成果が十分に発揮された発表でした。御覧いただいた御家族の皆様にも合奏や歌声の感動が伝わったり、ユーモア溢れる演技に笑ったりした学習発表会だったと思います。幼稚園、そして小学校のみなさんよく頑張りました。

御家族の皆様には、御観覧だけでなく、学習発表会終了後の片付けにも御協力いただき、ありがとうございました。今後も本校の教育活動の推進に御理解・御協力をよろしくお願いします。

学習発表会を明日に控え、朝から全校で会場準備を行いました。5校時には合奏練習をしたり、座席や当日の過ごし方などの確認をしたりしました。準備万端です。

学習発表会は明日午前開演です。子どもたちの演技をお楽しみください。

5校時に4年生は外国語の学習でした。お店(八百屋)で買いたい物をやり取りする活動で、最初に世界各国の八百屋の様子を動画で見たり、欲しい物やその数を尋ねる表現を確認したりしました。

後半は、子どもたちがお店側とお客側に分かれて“What do you want?“I want ○○(果物)””、“How many ?”“Two please.”などと尋ねたり答えたりするゲームを2チームに分かれて行いました。手に入れた果物カードの裏面には得点(1~3点と爆弾がでたらマイナス1点)が書かれており、その得点を競い合うので、とても盛り上がりました。楽しみながら英語表現に慣れ親しむことができました。

5・6校時、いじめの起こりにくい学校づくりについて、みんなで考える「えひめいじめSTOP!デイ」がオンラインで開催されました。県内の小学校6年生と中学校1年生が対象となっていますが、本校からはその枠を広げて、5・6年生が参加しました。

今年のテーマは“傍観者にならないために”。演劇やワークショップ、ゲストによるスタジオトークなどを通して、いじめについて考えました。終盤には「傍観者にならないためにはどうすればよいか?」ということについて話し合いました。今後は、考えたことや話し合ったことをどう生かすかが大事です。一人一人が自分の生活を振り返り、誰もが心地よく過ごせる、温かみのある雰囲気づくりに努めたいと思います。

昨日、ニンジニアスタジアムで第35回愛媛県小学校陸上運動会記録会が開催されました。本校からは男子ソフトボール投げの種目で1名の選手が出場しました。

この日は前日の天気とは違って、終始日差しの強い好天。午後の競技開始に向けて、多目的広場でキャッチボールなど肩慣らしをして本番に備えます。

いよいよ本番。青々と広がる空に向かって、力強く振った腕から白球が放たれていきます。

入賞とはなりませんでしたが、自己ベスト更新を目指して頑張りました。県下から各郡市の代表者が集う大会とあって、レベルの高いパフォーマンスを見て刺激もあったことでしょう。お疲れ様でした。

月末に開催予定の学習発表会に向けて、各学年が劇の練習に取り組んでいます。今日は、坊っちゃん劇場のアウトリーチ事業部の演者さんにお越しいただき、“表現するちから”の向上のために御指導していただきました。

役を演じるためには、まずは台詞を覚えること。演者さんからは自分の台詞を「大きな声」で「早口」で言う練習の仕方を教わりました。これができると台詞回しの時間が短縮され、練習回数が増えるとのことでした。

また、劇は演じる者と観る者がいて成り立つもの。演じる際には、遠くで観ている人にも声が届くようにと教えていただきました。大きな声を出そうとするとついつい叫ぶように声を出しがちです。しかし、大きな声とは、叫び声ではなく、どこから話しても同じトーンで聞こえる大きな声のことです。案配が難しい発声ですが、早速練習すると声の出し方が上手になりました。

来週も御指導していただききます。それまでに今日教わったことを練習して“表現するちから”を高めましょう。

朝ボラが始まる前、緑化委員がシイタケのほだ木に水やりをしに行きました。

すると、シイタケこまを埋め込んでいるあたりから、いくつかシイタケが生えているのを発見!中には食べてもよさそうなほどの大きさのシイタケもあり、これからどんどんシイタケが生えてくるのが楽しみになりました。

さて、今朝の朝ボラでは各学年がそれぞれの持ち場で活動しました。中庭では、1・2年生そして5・6年生の女子がクリサンセマムをプランターに植え替えることに。高学年が低学年を優しくサポートしながら、1つのプランターに4株ごと丁寧に植えました。

11月9日(水)

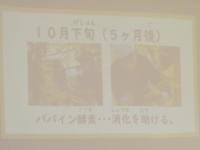

昼休みに保健・給食委員会の児童が、青パパイヤの成長について発表しました。

明日の給食の食材として登場予定になっていて、成長の様子について、自分の身長や手のひらの大きさと比較したり、

クイズを交えたりしながら、全校のみんなに伝えました。

その他にも、青パパイヤの栄養について栄養教諭の先生に教えてもらったことや、

生産者さんが心を込めて食材を作ってくださっていることも発表しました。

感想発表では、「青パパイヤの様子がよくわかった。」「半年で、あんなに大きくなるとは知らなかった。」など、

食材に興味を持った様子が伝わってきました。

近くで青パパイヤを育てていた西谷幼稚園の園児も、今日の集会に参加しました。

「青パパイヤを育てるのは、楽しかった。」と、小学生の前で堂々と発表していました。

明日の給食が楽しみですね。

合わせて、来週の陸上運動記録会県大会に出場する、児童の決意発表もありました。

「市の大会よりもいい記録が出せるようがんばりたいです。」と力強く述べてくれました。

ソフトボール投げで自己ベストが出るよう、西谷小学校みんなで応援しています!

午前中、川内中学校で東温市音楽会が開催されました。参集型で開催したのは3年ぶりのことです。

市内小中学校9校のうち、西谷小学校は7番目の登場。今までの練習とは違って、大勢の他校の子どもたちを前に演奏をスタートさせました。

今年度、西谷小学校が演奏したのは、器楽合奏「アフリカン・シンフォニー」です。ドラムやボンゴなどをはじめとした打楽器が刻む軽快なリズムが、アフリカの草原を彷彿させます。鍵盤やリコーダー、アコーディオンなどの楽器もきれいな音色を響かせました。

ほどよい緊張感に包まれ、今までで一番よい演奏ができました。大勢の人たちを前によく頑張りました。また、他校の合奏・合唱を聴いて、音楽の楽しさや素晴らしさを感じたことでしょう。

今月末の学習発表会でも、「アフリカン・シンフォニー」を演奏する予定です。保護者の皆様楽しみにしてください。

5校時に全学年でマラソンコースの下見に出掛け、コース上での注意点を確認しながら、折り返しポイントまで歩きました。

マラソン大会より前には、試走を行う予定です。 それまで業間マラソン練習に励んでコースを走りきる体力を高めます。

東温市音楽会本番まで、残り1週間となりました。3・4校時の全校練習では、本番を想定して舞台への出入りの練習したり、本番の流れについて説明を聞いたりしました。

また、西谷幼稚園のみんなが演奏を聴きに来てくれました。本番に備え、緊張感をもって演奏できたことでしょう。

2校時に避難訓練をしました。大雨により土砂崩れが発生し、学校の東側の山から土砂が押し寄せた場合を想定した訓練です。

避難を呼び掛ける校内放送の後、子どもたちは学級担任の指示に従い、無言で素早く体育館へ移動をしました。西谷幼稚園の園児たちも真剣な態度で一緒に避難しました。

訓練後、校長先生から“お・は・し・も”の話がありました。「お=押さない」「は=走らない」「し=喋らない」「も=戻らない」という、避難時に守ってほしいキーワードのことです。いつ起こるか分からない自然災害を相手に、命を守るためのキーワードをよく覚えていてほしいと思います。

5月16日に苗を植えた青パパイヤ。

本日10月28日に保健・給食委員会児童が収穫しました。

子どもたちは朝から待ちきれない様子で、収穫を楽しみにしていました。

生産者さんが持参した青パパイヤを持ってみたり、

2本植えた木それぞれの花や実の違いなどの説明を聞いたりして、準備万端です。

そして、いよいよ収穫のときがきました。

子どもたちは注意事項をよく聞いて、真剣に収穫を進めていきます。

「大きいけど片手で持てるかな。」

「切ったら本当に汁が出てきた。」

と、実際に収穫を体験することで、分かったことや感じたことがあったようです。

今日収穫した青パパイヤは、来月、東温市の給食の食材になります。

また、約半年の栽培の様子は、後日、集会として発表を行う予定です。

児童のみなさん、給食と集会を楽しみにしていてくださいね。

3・4校時に、5・6年生は環境問題に関する学習の一環として「とうおんe-program」の講座を受講しました。今回の講座では“花の仕組みを知ろう”というテーマで、愛媛県立衛生環境研究所生物多様性センターの研究員さんに講演していただきました。

花の仕組みとして初めて知ったことは、中央で弁が筒状に融合した筒状花(管状花)と、その周りで舌状に広がった舌状花があるということです。

花には花びらやがく、おしべやめしべなどの部位があります。実際にビオラの花をピンセットで分解し、部位を細かく観察しました。

また、花には自家受粉できるものがあれば、他家受粉によって多様な遺伝子をもつものもあります。花の生息は環境や生き物と密接な関係があり、種が風によって運ばれる場合や、生き物が運ぶ場合など様々だということも分かりました。

生物の専門家に教えていただき、花の仕組みについて理解を深めることができました。御講演ありがとうございました。