7月21日から始まった、1ヶ月以上に及ぶ夏休みも今日で終わりです。みなさん、いかがお過ごしでしょうか?有意義に過ごせたでしょうか?この夏は、地域の方々、保護者の方々の御協力をいただいたおかげで、プール開放や自然体験教室での大そうめん流し、西谷納涼盆踊り大会など、西谷ならではの活動が久しぶりに実施できました。

明日からいよいよ2学期が始まります。西谷っ子が元気に登校してくることを楽しみにしています!

市役所で子どもミーティングが開催され、児童会の6年生2名が参加しました。子どもミーティングとは、“市民一人ひとりの声を大切にするまちづくり”を推進するため、東温市が行っている世代別タウンミーティングのことです。市内小学校から17名が参加し、市長様を始めとした市役所職員を前に、よりよい東温市にするための意見を発表しました。

「バリアフリーやユニバーサルデザインを考えた物を、これからも増やしていけるといいと思います。」

「来年で東温市が誕生して20年になるので、観月祭のようなお祭りができたらいいなと思います。」

「ボランティアに参加するなどして、気持ちよく過ごすことを心がける人が増えたらと思います。」

「各学校の代表の方などが一人一つ花を植えて、東温市を花いっぱいにして明るくしていけたらいいと思います。」

子どもたちの意見に対しては、市長様や市職員の方々が丁寧に答えてくださいました。市としての取組が分かりました。どの児童も、東温市をさらによくするため、地域の課題を踏まえた意見を述べており、多様な考え方に触れることもできました。

いつまでも東温市が大好きで、将来東温市の発展を支えてくれる存在になってくれたらうれしいです。

昨日、川内中学校2年生によるジョブチャレンジは、最終日でした。

ブランコ周辺やコキアのプランターの草引きをしたり、校舎の廊下や階段を掃き掃除したりしました。

また、掲示物の作製もしました。2学期に向けて、いろいろな場所で環境整備に努めていただきました。

3日間のジョブチャレンジ、大変御苦労様でした。この経験を、将来の職業選択に生かしてもらえたらと思います。

14時00分、西谷小・東谷小の子どもたちを乗せたバスは、西谷小学校へ向けて出発しました。

昨日から始まった1泊2日の合同宿泊研修も、いよいよ終わりを迎えました。

退所式・解団式では、各校の代表児童が挨拶をすることになっています。本校児童は特に楽しかったこととして、カレー作りと夜の就寝を挙げました。班の友達を始め、たくさんの友達ができてうれしかったようです。

さて、1泊2日という短い期間の中で、様々な活動を通して集団行動の大切さを学び、他校の友達と親睦を深めることができました。学んだこと、身に付けたことは2学期以降の学校生活に活かしてほしいと思います。

川上小学校・東谷小学校のみなさんとは、来年度修学旅行も一緒に行きます。再び共に活動できることを楽しみにしています。

昼食の時間を迎えました。野外活動センターでの食事は、これが最後です。メニューは、豚丼、マカロニサラダ、野菜サラダ、すまし汁です。

暑い中、オリエンテーリングで長い距離を歩いてきたので、みんなお腹がぺこぺこです。より一層ご飯が美味しく感じます。

全ての班がゴールしました!研修室で班のみんなとオリエンテーリングの俳句を考えたり、体を休めたりしています。

周りの景色を見回すと、遠くの山の上にはもくもくとした白い雲が見えます。空は青く、いかにも夏空といった様子です。

只今、オリエンテーリングをしています。オリエンテーリングでは、渡された地図に示されたチェックポイントを巡って行き、チェックポイントにある看板のアルファベットを探したり、先生からのお題に答えます。

お題はクイズ以外の他に、笑顔得点や俳句得点、時間得点など、内容は様々です。

あれこれと話している声が至るところから聞こえています。暑さに負けず楽しんでいます。

7時10分、朝のつどいを行いました。

校旗掲揚を行ったり、ラジオ体操をして体を慣らしたりしました。

児童代表のあいさつでは「オリエンテーリングでは協力が大切なので、頑張りたいです。」とお話がありました。川上小学校の教頭先生からは「協力して安全に活動しましょう。」とお話がありました。

本日最終日はオリエンテーリングがメインの活動となります。楽しく活動することはもちろんですが、どの場面でも規律を守り、集団行動や仲間との触れ合いの大切さを学んでほしいと思います。

そして、朝食は西谷小の代表児童によるあいさつで始まりました。

今朝のメニューは、白ご飯、コーンの塩茹で、ウィンナー、ポテトサラダ、きんぴらごぼう、プチゼリー、味噌汁です。

今日行うオリエンテーリングでは、敷地内の広い範囲を巡ります。しっかり食べてエネルギーを蓄えます。

おはようございます。6時の起床時間を迎えました。まだまだ眠そうな様子ですが、体調は問題なさそうです。

起床後、各部屋では洗面を済ませて、寝具の片付けや荷物整理を始めました。

キャンプファイヤーが終わり、20時30分頃から入浴の時間が始まりました。入浴時間を3つに区切って、密にならないよう入浴を済ませました。

入浴前後に各部屋を訪ねると、楽しそうな話し声が聞こえてくる部屋があれば、すでに布団に入って体を休めている人たちもいたりしました。今日1日目は充実した活動ができた一方で、暑さもあってだいぶ疲れたことでしょう。

今晩はしっかり寝て、明日最終日の活動に備えたいと思います。22時消灯しました。

夕食の時間となりました。

今晩のメニューは、白ご飯、チキン南蛮、野菜コロッケ、いんげんの胡麻和え、マカロニサラダ、プチケーキ、野菜サラダ、中華スープと、色とりどりなメニューが用意されていました。

お楽しみのキャンプファイヤーに向けて、モリモリご飯を食べています。

夕べの集いを行いました。

川上小学校の代表児童が行きの車中のことや、カレー作り、クラフト教室が思い出に残ったと感想発表をしました。

また、東谷小学校の教頭先生から「研修棟では、外靴を揃えましょう。目に見えることをしっかりしましょう。」とお話がありました。

各班で健康観察を済ませた後、班ごとに係会で聞いた伝達事項を友達に伝え合いました。

今後の活動のために大事な事項ばかりです。引き続き、きまりを守ってこの後の活動に取り組みたいと思います。

宿泊する研修棟に戻ってから、係会を行いました。

この2日間の活動の中で、子どもたちは、班長・副班長、保健、レクリエーション、生活の5つの係に分かれて活動します。班会では、この後の活動の中で担う役割や仕事について確認をしました。班のみんなに伝えないといけないことはメモをして、後で伝えられるようにしています。

班会終了後、少しの間研修棟でゆっくり過ごしてから、夕べの集いを行います。

お腹いっぱいカレーを食べた後、今度はクラフト教室が始まりました。

クラフト教室では、薄く切った木材にイラストを描いてキーホルダーを作ります。所員の方に作り方を教わった後、早速作り始めました。

まずは、木片の側面にキリで穴を空けます。

そして、木片の面にペンでデコレーションすれば完成です。

カレーライスが完成しました!ルーはドロっと甘口。上手にできました!

時間を掛けてみんなで作ったカレーライスは絶品です!特に失敗もなかったようで、とても美味しいです!

早い班は食べ終わって、片付けを始めています。

いよいよ、最初の活動であるカレー作りの始まりです。

最初に所員の方からカレー作りについて説明がありました。水の分量や安全面に関することなど、注意点はたくさんあります。食器の数や材料の分量を班によって多少異なるので、調理を始める前に確認をしました。

子どもたちは、お米を研ぐ担当、食材を切る担当、火の番をする担当など、役割を分担をしています。班で協力して、美味しく作れるでしょうか?調理は始まっています!

松山市野外活動センターに到着しました。雲がほとんどない、青々とした空が広がっています。

到着してすぐに、入所式を行いました。最初に各校の校旗掲揚や校歌斉唱をしました。

また、団長である川上小の教頭先生からは、「集団行動のきまりを守って安全に活動しましょう。班の人と協力をしましょう。感謝の気持ちを持ちましょう。 」とお話がありました。

この後、荷物を宿泊棟に運び入れて、最初の活動であるカレー作りを始めます。

先週29日(土)に、第2回自然体験教室を開催しました。夏休み中とあって、たくさんの子ども、そして保護者の方々が参加しました。

今回は、久々にそうめん流しが復活!自然体験教室でそうめん流しをするのは、令和元年度以来、実に4年ぶりのことです。男性陣は、そうめん流しに必要な樋を作るため、大きな竹を割って、節を取り除きます。

一方、女性陣は、そうめんを湯がいたり、薬味を刻んだりします。

子どもたちは、小刀で竹を削ってお箸を作ったり、

短冊に願い事を書いて七夕飾りをしたりしました。

「願い事が叶ったらいいなあ...。」と願いながら...。

ちなみに、どんな願い事を書いているのか覗いてみると、例えば、

“有名人に会えますように”

“足が速くなりますように”

“ピアノの発表会が成功しますように”

“そろばんの級が上がりますように”

“ワンちゃんと旅行できますように”

“お金持ちになれますように”

と、人それぞれの願いが託されていました。いつか自分の願い事が叶うといいですね。

さて、子どもたちが七夕飾りの願い事を考えている頃、そうめん流しの準備は着々と進んでいました。最大の関門は、樋の連結です。樋の高低差を付けるため、樋の角度や樋の支えとなる脚の高さを調整するのが大変でした。

何度も何度も調整し、見事完成しました!全長は、なんと約31.5m!

七夕飾りが終わって、いよいよ楽しみにしていたそうめん流しの始まりです。

こんなに長いそうめん流しは滅多にできないことで、子どもたちは大盛り上がり。流れてくるそうめんをつかむだけでも楽しかったようです。

屋外で、これだけ長いそうめん流しとあって、味も格別でした。途中からお楽しみの“ブドウ”や“ゼリー”などが流れてくると、ますます子どもたちのテンションは上がっていました。

これらの活動のために、前日までの竹の用意や、当日の準備に御協力いただいた保護者の皆様、地域の皆様ありがとうございました。七夕飾り、そして、そうめん流しと、子どもたちが夏らしさを楽しむ充実した活動ができました。

夏休みがスタートして6日目。今日は午前中にサマーチャレンジ学習会があり、約1週間ぶりに登校してきました。それぞれ問題集やプリント集、あるいは自主学習など、担任の先生から提示された夏休みの課題を持ち寄りました。

分からないことは担任の先生に質問して解決する、漢字や慣用句などは辞書で調べるなどして、自分のペースで学習を進めることができました。お家でも計画的に課題に取り組みましょう。

4ヶ月におよんだ1学期も、今日で最後となりました。

終業式では、3年生と5年生の代表児童が1学期に頑張ったことや夏休みのめあてを発表しました。2人とも、5月に開催された運動会が思い出に残ったようです。勝ち負けはありましたが、全力を振り絞って頑張ったことを述べました。それ以外にも、自然体験教室や漢字の学習なども挙げていました。夏休みは、勉強だけでなく、お手伝いをしたり、規則正しく過ごしたりすることをめあてにしていました。

校長先生からは、1学期に行われた活動に触れたお話がありました。運動会、修学旅行、遠足などの行事や、朝ボラを始めとした日々の活動など、よく頑張ったとお褒めの言葉をいただきました。そして、夏休みは「計画・目標を持って、有意義に過ごしましょう」と話されました。

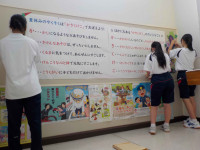

終業式後は、生徒指導担当の先生からのお話。校舎2階踊り場に掲示されている“夏休みは「か・き・く・け・こ」”を振り返りました。

「か」=火事になるように火遊びはしません。

「き」=危険な遊びは、絶対にしません。

「く」=車に気を付けて、安全に過ごします。

「け」=健康な心と体で元気に過ごします。

「こ」=校区外に子どもだけ出掛けません。

明日からはいよいよ夏休み。充実した休みを過ごしてくださいね。

今日も熱中症対策のため、屋内で過ごしている西谷っ子たち。

体育館通路をのぞいてみると・・・

春先に地域の方からいただいたカブトムシの幼虫が、次々に成虫になり、男子が盛り上がっていました。

時期的にまだメスのほうが多いようですが、やっぱりかっこいい角のあるオスが人気です。

最初は手袋をしておそるおそる触っていましたが、次第に慣れてきて、

オス同士戦わせてみたり、両手にそれぞれ乗せてみたりする児童もいました。

成虫になったのは全体の3分の1程度なので、倉庫にはまだまださなぎがたくさん。

来週のサマチャレのときには、もっとたくさんのカブトムシが見られることでしょう。

地域の方に気に掛けていただき、自然豊かな西谷ならではの、昼休みの過ごし方でした。

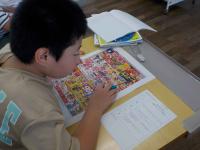

5年生は社会科の学習の時間に、スーパーマーケットのチラシを手に調べ学習をしていました。「わたしたちが食べている食材は、どこから来ているのか調べよう」をテーマに、食材の産地調べをしていたのです。

米や肉、魚、野菜など、様々な食材が豊富に載っているチラシ。チラシはどれも県内のスーパーマーケットのものです。調べていくと、おのずと気付きが口から漏れてきます。「野菜は日本のものが多いな。」「肉はアメリカ産やオーストラリア産のように外国産が多いな。」「魚も外国のものがあるよ。」日本各地で様々な食材が生産されている一方で、中には外国から来た食材もあることが分かりました。食材の産地が具体的にどのような広がりを見せているのか、次の時間から学習していきます。

愛媛大学医学部看護学科の学生さん2人が、西谷小学校で実習を行いました。

児童が、学校で健康についてどのように学んでいるかや、保健行事での家庭や地域との関わりについて話を聞いていました。

また、授業を見学したり学習の補助をしたりもしました。

一緒にしゃぼん玉を飛ばしたり、裁縫の手伝いをしてもらったり、図工の作品をほめてもらったりと、小学生も楽しかったことでしょう。

実習生の2人には、将来の仕事に、今日の経験を活かしてもらえたらと思います。

以前、代表委員会で学校の過ごし方のよいところや課題を話し合いました。すると、課題として、廊下の歩き方やスリッパの並べ方が挙げられました。

そこで今日の昼休み、児童会がキラリン集会を開き、廊下の歩き方について寸劇を披露しました。

「は」しらない・「さ」わがない・「み」ぎがわをあるく、の“はさみ歩き”をみんなで心掛けようと意識を高めました。みんなが過ごしやすい学校生活ができるといいですね。

今日は朝からあいにくの雨模様でしたが、昼休みに体育館で全校遊びをしました。「アメリカンドッジボール」といって、外野がなく、ボールを当てられた子は、相手チームに加わるルールのドッジボールのことです。

最初のうちは当てられることが少ない展開。でも、残り時間が半分になると“2個目のボールを投入する”というオリジナルルールが発動されると、ゲームは一気に激しさが増しました。楽しい全校遊びでした。

7月がもう目の前までやって来ました。梅雨の真っ只中にあって、天気はどんよりでも気温は高く、ジメジメとした日々が続いています。

さて、1・2年生は生活科「なつがやってきた」の学習をしています。子どもたちにどんな“夏の遊び”がしたいか聞いたところ、砂遊びやしゃぼん玉遊び、色水作りなどがしたかったそうです。そこで、今日は砂場で砂遊びをすることにしました。

穴を掘るだけでなく、砂山に穴を通したところへ水を流し込んだり、水を溜めたりなど、手は砂と水でどろどろでしたがとても楽しかったようです。

次回はしゃぼん玉遊びをするそうです。夏の遊びを満喫してくださいね。

今年度初めに地域の方から、「畑にカブトムシの幼虫がいたんだけど、子どもたちにどうですか」とお声掛けいただき、譲っていただきました。

その数はなんと、児童数よりもたくさん!

倉庫で育てていましたが、数匹、土の上でさなぎになってしまいました。

数年前にも同じことがあり、今回はどうしようと考えていたら、1・2年生が「かわいい!」「ぼくたちがおせわしたい!」と言ってくれたので、教室前で育ててみることにしました。

飼育ケース、トイレットペーパーの芯、オアシスを使って、部屋の準備です。

「つのがあるよ!」「あ!うごいた!」

観察できるように工夫した部屋は大成功。さなぎの一挙手一投足が気になるようです。

上手に成虫になってほしいですね。

カブトムシに負けず、1・2年生も学習をがんばります。

5校時、5年生の外国語学習では、“What do you want to be~?”や“What do you want to study~?”など、なりたい職業や勉強したい教科などを尋ねたり答えたりする表現の練習をたくさんしました。途中からは、職業名や教科名をビンゴにしたゲームをして、表現に親しみました。

その頃、運動場では川内中学校の生徒さんがやって来ていました。これは、「クリーンかわうち」という川内中学校が行う防災教育の一環です。避難場所に集合し、保護者や地域の方々と一緒に清掃活動に取り組むことで、お互いに顔を覚え、実際の災害時に声を掛け合うことができることを目的としています。

この春西谷小学校を卒業したばかりの1年生から3年生までの、計5名の西谷OBが本校での活動に参加しました。おかげさまで運動場周辺がきれいになりました。ありがとうございました。

4校時には、保護者対象の救命救急講習会を実施しました。今年度は久しぶりに夏休み中のプール開放するので、万が一の事故に対応するためです。

東温市消防署の署員の方々にお越しいただき、胸骨圧迫の仕方について説明を受けました。

いざ人形を使って胸骨圧迫の練習開始です。絶え間ない胸骨圧迫、そしてAEDの使用など、救助者の連携は欠かせません。連携が深まれば命が助かる確率も高まります。講習会を実施することで、保護者の方には理解を深めていただけたかと思います。

御参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

3時間目に、学校保健委員会を行いました。

今回のテーマは、「ゲーム・テレビ・スマホのルールを親子で話し合って決めよう」です。

始めに、養護教諭からテーマ設定の理由を聞き、西谷小学校全体の課題をつかみました。

続いて、先日実施した生活習慣調査の自分の結果と全国平均を比較しました。

何ができているのか、何をもう少しがんばればいいのか、自分で考えたり保護者の方と意見を言い合ったりしました。

その後、元気モリモリ心の貯金の中のうち、ゲーム・テレビ・スマホのルールについて、使用時間ともう1つルールを決めました。

合間に、保健・給食委員会児童が、自分の今までの経験を紹介したり、委員会の時間に話し合ったことを発表したりしました。

使用時間やルールを親子で話し合う場面では、

「ぼくは、1日〇分までにしようと思うけど、お母さんどう思う?」や、

「わたしのルールは、~でやってみようかな。」と、

自分のこととして考える姿が見られました。

最後には、全体の前で自分の決めたことを紹介する児童もいて、頼もしく感じました。

今日決めた過程を大事にしながら、ゲームやテレビなどと上手に付き合っていきましょう。

今日は「こころとからだ・いのちの参観日」でした。2校時には各学級で、生活習慣やメンタルヘルスなどに関する授業を行いました。

【低学年:きれいなからだ】体をきれいにするための、手の洗い方やお風呂の入り方をみんなで確認しました。

【中学年:生活のリズム】規則正しい生活リズムを維持するために、どんなことに気を付けるとよいか考えました。

【高学年:こころの健康教室】東温市では、「児童生徒のSOSの出し方に関する教育」を行っています。その一環として、心理療法士の先生をお招きしました。自分の不安や悩みを家族に伝えることの大切さがよく分かりました。

6校時は、4年生以上が楽しみにしているクラブ活動。今日はドッジボールです。

体育の赤組・白組に分かれて、途中からは先生も交じってゲームをしました。さすが高学年男子は投げるボールが速いです。3ゲームとも白熱しました。

1・2年生は人権ポスターを製作中です。普段から仲よしな1・2年生の4人。その仲よしな様子が伝わってくる絵を目指しています。「この人は“〇〇ちゃん”。」「〇〇くん」と、友達を意識して描いているようです。どんな絵に仕上がるのか楽しみです。

朝の時間、5・6年生はお話ウーフさんによる絵本の読み聞かせがありました。

1冊目『2匹のカエル そのぼうきれ、どうすんだ?』

睡蓮の葉っぱの上で休んでいる2匹のカエル。片方のカエルは、棒きれを抱えています。もう片方のカエルがそのわけを問うと、「犬が飛びかかってきたら、この棒でババーンとやっつける。」と言うのです。大きな池の真ん中にいるわけですからそんなことが起きるはずもないのですが、ある出来事からびっくりな展開へ発展します。“備えあれば憂いなし”を感じさせてくれるストーリーでした。

2冊目『わたしとあなたのものがたり』

アメリカに残る黒人差別に焦点を当てたお話。主人公である黒人の少女は、学校の中で差別的な眼差しや言動を受け悩みますが……。自分のルーツに向き合い、自分らしく生きていくことの大切さを伝えてくれる内容でした。

一方、5・6年生が読み聞かせをしていただいている間、他の学年はと言うと、2年生による“スイミー人形劇”を観賞しました。

3年生以上にとっては、2年生の頃に学習した懐かしいお話です。読み聞かせに人形劇と、形は違いますが全学年がお話に触れた朝の時間でした。

2年生は、国語の時間に「スイミー」の学習をしました。そして、人形劇の準備をしながら、登場人物の気持ちや様子を考えました。

教科書の記述からは、登場する魚の色や動き方などを想像できるので、人形劇にすることによって読み取りを深めることが目的なのです。

今日は普段同じ教室で学習する1年生に劇を見てもらいました。2年生は人形劇を通して、スイミーのお話をよく理解することができています。

5月10日(水)に緑の少年隊を結成した記念行事として、全校で植え付けをしたサツマイモ。あれから約1ヶ月経ちました。この間、マルチの間には草がたくさん生えてしまっていたので、朝ボラの時間に全校で草引きをしました。

15分ほどの時間でたくさん草を引けました。苗はしっかり活着しているので、このまま順調に育ってほしいです。

午後は引き渡し訓練を行いました。避難開始を呼び掛ける放送の後、黙って避難を開始。

受付で手続きを済ませた家庭から順番に、子どもたちを確実に引き渡していきました。大規模災害が発生した際の引き渡しの内容を確認することができました。御協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

待ちに待ったプール開き!昨日3・4校時に全校でプール開きを行いました。

各学年の代表者による決意発表の後、準備体操をしっかりして……。

シャワーを浴びます。冷たい水を浴びて、体を慣らします。

いざプールへ。1・2年生は、プールフロアの上をかけっこをしました。水の抵抗をものともせず、ゴールまで突っ切りました。

3・4年生は、宝探し。水面に浮かんでいる宝、底に沈んでいる宝を一生懸命探しました。

5・6年生は、水球。味方へのパスを回しながらゴールへ迫ります。シュートもボールキャッチも上手で、得点が入るたびに盛り上がりました。

また、5・6年生の代表者には模範演技を披露してもらいました。初泳ぎでしたが、全員最後まで泳ぎ切れました。最後にはお楽しみの自由時間で、楽しくプールの時間を過ごしました。

これから本格的に水泳学習・放課後水泳練習が始まります。水泳は練習すればするほど泳ぎが上達します。泳力を高めましょう。

先週予定していた田植えは、雨天のために延期。今日午後実施する予定でしたが、強い降雨が予想されたため中止となってしまいました。

子どもたちは今日の日を楽しみにしていました。子どもたちが田植え体験をできなかったのは残念ですが、指導してくださる予定だった地域の方々が代わりに田植えをしてくださりました。

天候の悪い中、ありがとうございました。苗の生長が楽しみです。

3・4校時に、体力テストをしました。今週の月曜日には、ソフトボール投げや立ち幅跳びなどの運動場で行える種目を実施しました。今日は、残りの種目に取り組みました。

【上体起こし】

【反復横跳び】

【上座体前屈】

【握力・20mシャトルラン】

今日最後の種目は、体力の限界に挑戦する20mシャトルラン。周りで見守る友達の応援も次第に熱が入り、走る子どもは一生懸命走りました。そして、昨年度を上回る回数がたくさん記録されました。2日に分けて実施した体力テストをよく頑張りました。

教室の床にカルタを並べ、本を立てて並べ……。何をしているのでしょう?

マジックも間を空けて並べて……。これは1・2年生の図工「ならべてならべて」の学習です。各々が身の回りにある物を並べて秘密基地を作り始めたかと思うと、次第に迷路のようになりました。

ただ並べるだけではなく、ある地点に到達するとクイズが待ち受けているという、発想力豊かな一面もよく見られました。教室をいっぱい使って、友達と相談しながら並べる活動を楽しみました。

2校時に避難訓練をしました。不審者が校舎内に侵入したことを想定して、教室を閉め切り、教職員はさすまたを持って身柄を取り押さえます。

安全が確認されると、全員避難開始。しゃべらず、速やかに避難行動ができました。あってほしくない出来事ですが、いざというときに身を守るための大事な訓練でした。

続いて、3校時には体力テストをしました。体力テストは、文部科学省が国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに、体育・スポーツの指導と行政上の基礎資料を得ることを目的に、毎年実施している調査です。

今日は立ち幅跳びやソフトボール投げなど、運動場でできる種目の測定をしました。種目別の得点表を確認しながら、「10点取れた!」「〇mまであともう少しだった」など、反応は様々です。目標となる数値を超えることはできたでしょうか?続きは明後日実施します。

夕刻、第1回自然体験教室を開催しました。講師の方をお招きして、当初の予定は、外で星空観察やホタル観賞をする予定でした。しかし、あいにくの天候のため、室内で星空について講話をしていただきました。

宇宙には、自ら光を放つ恒星の他に惑星や衛星などの多くの星が存在すること、また、季節によって現れる星座などに関するお話をたくさん聞くことができました。“月は地球の一部だった”ということを、みなさんは知っていましたか?

星や月の満ち欠けは、理科の学習でも習うことですが、より専門的なお話が聞くことができて大変勉強になりました。

講話が終わった頃、雨は少し収まったため、井内川沿いにホタルが少し飛び交っていたようです。せっかくなので、帰りに観賞してから帰った人たちもいました。

足元の悪い中、御参加くださった皆様、そして、講話をしてくださった講師様、ありがとうございました。

運動会が終わり、今週から通常通り朝ボランティアが再開しました。

4月始めに種を蒔いた花は、運動会シーズンの間に、ポット植えできるまでに成長しました。なので、今日からポット植えを始めました。

1・2年生は午前中、図工の時間に粘土で工作をしていました。丸く練った粘土や木の実などをカップに盛り付けていきます。

これらは、粘土で作る“ごちそう”だそうです。これからの時期に食べたいアイスかな?パフェかな?美味しそうですね。

【プログラム8番:応援パフォーマンス】

にしだに大運動会の後半は、応援パフォーマンスで幕を開けました。最初の出番は紅組。団長の掛け声と共に一斉に運動場に駆け出し、自分たちや相手の白組に対してエールを送ります。

続いて、白組の登場。全員で円陣を組んでからパフォーマンスを始めました。紅白ともに後半に向けて気合いを入れました。

【プログラム9番:綱引き】

令和元年度以来の綱引きです。練習の時は白組が一方的に勝っていましたが、本番では紅組も善戦。2回戦終わった時点で両者1本ずつ取り合い、運命の3本目を迎えます。白組が辛勝しました。

【プログラム10番:運命の分かれ道】

全校児童による障害走です。フラフープをくぐり、平均台を渡りきった先には、色カードが置かれています。同じ色のコーンを回って次の場所へ駆けていきます。

中学年以上は更に指令カードも用意されていて、3・4年生は“借り物”競走、5・6年生は“借り人競走”的な内容となっています。帽子を借りたり、手を繋いで走ったりなど、いろいろな人たちの協力をいただきながらゴールを目指しました。

【プログラム11番:さいころ de ポン】

親子がペアで競技するPTA種目です。今年は、振ったサイコロの目に書かれている道具にピンポン球を乗せて走る内容です。

一番難しそうだったのは、面の小さい卓球でした。風にもあおられながら小さいピンポン球を落とさないで走るには、バランス感覚が必要です。親子で足並みを揃えて競技することで、仲が深まったようです。

【プログラム12番:たからものまで はしれ!!】

6年生と未就学児による種目。合図の笛が鳴ると、未就学児たちは、“宝物”を持って待ち構える6年生に向かって一斉に走り出します。みんな走りきって“宝物”をゲットできました。

【プログラム13番:~もうすぐ終わっちゃうけど~「開幕宣言」】

「完全燃焼!いくぞっ!」の掛け声で始まった全校ダンス。赤色の旗と黄色の旗を手に、全身使って大きく表現しました。

これまでの練習で一生懸命頑張ってきたように、本番も全力。全員が心を一つに演技できました。

【プログラム14番:紅白リレー】

運動会のトリを飾る“天王山の戦い”。バトンを持った者は全身全霊で走り、出番を待つ者も終わった者も声が枯れるまで声援を送り続けます。

リレーを勝ち取ったのは白組。終盤追い上げてくる紅組を振り切り、少しリードを保ってゴールインしました。

今年度、優勝旗を勝ち取ったのは白組でした。それもわずか5点差の大接戦。優勝した白組も、惜しくも負けてしまった紅組も、どの場面でも全力で演技する姿が印象的でした。

保護者の皆様、地域の皆様には、早朝より準備・運営・片付けに御協力いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

27日(土)、素晴らしい天候の下、令和5年度にしだに大運動会を開催しました。今年度は、令和元年度以来、観客制限のない運動会で、来賓や地域の方々にも御観覧いただきました。

優勝旗・校旗を持つ6年生を先頭に、園児・児童全員が堂々と入場を果たし、運動会は幕を開けます。代表園児・児童による選手宣誓も立派でした。

【プログラム1番:ラジオ体操】

運動会種目の最初は、ラジオ体操からです。指揮者に合わせて、体をほぐします。

【プログラム2番:ゴールをめざして よーいどん】

幼稚園は、それぞれスタート地点が異なる出発。ゴールテープまで一生懸命走りました。

続いて、小学生のかけっこ。腕を振り、1位を目指して最後まで全力疾走。

【プログラム3番:めくってめくって西谷オセロ】

久しぶりに、伝統の“西谷オセロ”が復活しました。勝負の前半は1~4年生対決、そして後半は5・6年生対決という全校体制。制限時間内に自分の組の色の面へとめくっていきます。3回戦までもつれ込む好勝負でした。

【プログラム4番:エジソン】

園児によるダンスです。先生と一緒にリズムよく全身を使って踊りました。小学生もバックダンサーのように、後方で一緒に踊って会場を盛り上げました。

【プログラム5番:バケツdeキャッチ】

昨年度から始まったキラリン班対抗種目です。離れた場所から投げてくるお手玉を、踏み台の上から6年生がバケツでキャッチします。バケツが届きにくい玉も、腕を伸ばして、踏み台から落ちないようにバランスよくキャッチしていました。

【プログラム6番:大玉転がし】

直線路は勢いよく押し、コーンを周るときは外側から押したりコーンが倒れないように支えたりして、仲間と連携しながらころころ大玉を転がします。序盤から接戦を演じ、勝ちをもぎ取ったのは紅組でした。

【プログラム7番:みんなで踊ろう 西谷踊り】

今から50年以上も前から伝わってきた西谷踊り。西谷ののどかな春夏秋冬を歌った歌に合わせて、家族や友達と踊りました。いつまでも、この伝統が続くといいなと思います。

植え込みに隠れ込んで鬼の様子をうかがっているのは、4・5・6年生。6校時にクラブ活動で缶蹴りをしていたのです。

連日の運動会練習で疲れているはずですが、遊びとなると改めてギアが入るようです。みんなが楽しめるようにルールを工夫しながら遊んでいました。